Десятое января 1938 года в Акмолинский лагерь для жен изменников Родины (или АЛЖИР) пришел первый поезд с женщинами. И уже через полгода лагерь был переполнен: в нем было 8000 заключенных, из которых 4500 числились как ЧСИР ("члены семей изменников родины").

АЛЖИР был создан на основе приказа НКВД СССР от 15 августа 1937 года рядом с городом Акмолинск (ныне – Астана, столица Казахстана) как отделение Карагандинского лагеря (КарЛаг). В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года для членов "семей изменников Родины" было установлено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет или ссылка в дальние районы Сибири на 5 лет. Лагерь занимал территорию в 30 га. Имел несколько отделений в Карагандинской и Акмолинской области.

В лагерь вместе с женщинами отправляли и их детей в возрасте до трех лет.

Пианистка Ольга Гальперина попала в АЛЖИР будучи беременной. Ее сын – Георгий Каретников – стал первым ребенком, родившимся в этом лагере.

В интервью Сибирь.Реалиям Георгий рассказывает о своих детских лагерных воспоминаниях, о том, как впервые увидел свою мать спустя семь лет после рождения, как пережил предательство отца, который отрекся от сына, чтобы не испортить себе карьеру, как Эдуард Шеварнадзе помог ему – сыну "врага народа" – вступить в комсомол и о том, как через всю свою жизнь он пронес чувство ненависти к советской власти.

"Наш мир был ограничен рвом и колючей проволокой"

Лагерных детских воспоминаний у Георгия сохранилось немного. Он помнит что сразу за детским бараком был ров, а дальше – колючая проволока, и детей иногда выводили погулять за нее. Нужно было разбиться на пары и держаться за руки.

Не понимал само значение слова "мама"

– Мне обязательно хотелось гулять за ручку с Верочкой Комиссаровой, к которой я впервые испытал чувство любви. Мне было все равно, куда меня поставят, но с кем идти – это я точно знал, – вспоминает Георгий. – Я был маленький – лет 5-6, однако теплую руку Верочки в своей руке запомнил навсегда. А выводила нас Сима Моисеевна, наша воспитательница, тоже из числа заключенных. Иногда она показывала на колонну за колючей проволокой и говорила: "Смотри, вон твоя мама идет!" Но я не понимал, зачем она мне указывает на какую-то женщину. Не понимал и само значение слова "мама". Для меня оно тогда ничего не значило. Мы знали только Симу Моисеевну, которая нас кормила. Она была для нас матерью. Не было других взрослых, которые бы с нами общались. Все дети не знали своих мам, и никто их не обсуждал. А Сима Моисеевна ничего нам о них не рассказывала. Даже дни рождения мы не отмечали. Наше детство вообще было таким, как у растения: все задачи сводились к тому, чтобы покушать и поспать. Поэтому и воспоминания о лагере у меня бедные.

Зимой нас вообще не выводили на прогулки, только весной или летом. Отходить далеко от проволоки было нельзя. А там, в степи, за проволокой, была такая красота. Весной – ковры из тюльпанов, летом – из маков. Невероятная красота! И как же мне хотелось оказаться на этих коврах. Жутко хотелось за проволоку. Наш мир был ограничен рвом и колючей проволокой за ним. Помню, как однажды зимой в засыпанный снегом ров попал маленький зайчик. Я смотрю сверху и вижу, как он мечется, не знает, как выбраться. Я прыгаю в ров, чтобы его спасти, – и уже сам не знаю, как выбраться. Но что самое страшное, когда я прыгнул, то наступил на зайчика. Было жутко обидно, печально, жалко. Как меня потом доставали из этого рва, я не помню. Да это и не было важно. Главное, что зайчик погиб, – вспоминает Георгий.

Его маму арестовали в начале 1938 года. Ольга Гальперина окончила Киевскую консерваторию, была ученицей знаменитых музыкантов Сергея Тарновского и Генриха Нейгауза. А переехав в Москву, организовала и возглавила музыкальную школу, которая сейчас носит название Шопеновский колледж. Причиной ее ареста стала связь с "врагом народа". Она якобы "знала о его контрреволюционной деятельности, но скрыла от органов советской власти", 22 марта 1938 года ее осудили на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье. Когда Ольгу Гальперину арестовали, она уже была замужем и давно не встречалась с человеком, связь с которым поставили ей в вину.

– Мой отец Николай Каретников до знакомства с моей мамой уже был женат, ушел из той семьи, но после ареста мамы сразу же вернулся обратно. Когда маму арестовали, она, возможно, даже и не знала, что беременна. Рожать в общем бараке в лагере было нельзя, и мама оказалась в землянке, где уже была женщина с грудным ребенком. Как выяснилось, это была Рахиль Мессерер, мать Майи Плисецкой, а кормила она ее младшего брата Азария, – рассказывает Георгий.

Новорожденных сразу же забирали от матерей. Видеть своих детей они могли лишь во время кормления грудью. Когда заканчивалось молоко, прекращались и свидания.

Каждый день в детском бараке начинался одинаково: в 6 часов утра малышей поднимали из постелей, чтобы они выслушали гимн Советского Союза, звучавший по радио.

– Я возненавидел этот гимн, потому что все время, пока он звучал, нужно было стоять. А ведь там три куплета, а отстоять надо их все, и спросонья это нелегко. Причем слушали мы только гимн, другой музыки не было никакой. Но у меня в памяти, к счастью, звучала музыка, которую я впитал с молоком матери. Потрясающие классические колыбельные Моцарта, Брамса, Чайковского, Шуберта. Мама пела их мне, когда кормила грудью. Я не помнил материнских поцелуев, но эти колыбельные запомнил. После гимна нас кормили. Чем именно, не помню – какими-то кашами, манной на воде, еще чем-то. Помню только, что вся пища была несладкой. Чувства голода не было, но сладкого хотелось постоянно. Бывало, что Сима Моисеевна приносила нам гостинцы из лагеря – "от старших", как она говорила. И вот эти гостинцы были очень сладкими. Собирали их всем миром, чтобы порадовать нас, детей. Солидарность женщин-заключенных – это очень мощная вещь, она помогала перенести то, что перенести невозможно.

Потом, уже взрослым, Георгий узнал, что мама спасла его от перевода в детский дом.

– Был приказ Сталина – забирать подросших детей из лагерей. Начальником АЛЖИРа был Баринов, вполне приличный человек. У него было пианино, и маму приводили к нему, чтобы она преподавала музыку его сыну и дочери. И вот в один из уроков Баринов сообщил маме, что в лагерь едет специальная комиссия, которая должна перевезти детей заключенных в детские дома. Мама тут же, в открытую, напрямую сказала: "Хоть я и не вижу моего сына, но я знаю, что он здесь, в лагере. Если его заберут, я его потеряю, а он единственное, что у меня осталось. И если вы отдадите сына, я не буду заниматься с вашими детьми". Начальник лагеря ответил: "Хорошо, Гальперина, до свидания". Но на следующий день объявил по всему лагерю инфекционный карантин, и эта комиссия объехала АЛЖИР стороной. Так мама спасла не только меня, но и всех детей в лагере.

В детском бараке Георгий Котельников провел первые семь лет жизни. 9 февраля 1946 года Ольга Гальперина отбыла 8-летнее заключение и смогла забрать сына.

– Первый раз я увидел маму, когда она пришла за мной и сказала: "Мы уезжаем". Она повела меня в женский барак, где ей нужно было собрать вещи. Мне было все равно, куда она меня поведет: никакого образа мамы у меня не было, он сложился потом. В нашей встрече вообще не было ничего трогательного: я не бежал к маме навстречу и не тянул к ней ручки. Повела куда-то – ну, и хорошо, я принял это как должное. "Женский барак" – это тоже мне ничего не говорило. Он был похож на железнодорожный вагон: с двух сторон двухэтажные нары, закрытые занавесками. Я стоял там и ждал, пока мама все соберет. А потом был товарный вагон до поселка Боровое – там же, в Казахстане. Дорога, новые впечатления. Мне было интересно, что происходит, потому что меня впервые вывели в другое пространство. Мама и ее подруги – тетя Зина Рыкова и Лена Ушакова, тоже бывшие заключенные – решили поехать в Боровое, чтобы заработать денег на возвращение домой. Там мы все вместе поселились в доме на окраине села, и местные нас предупреждали, чтобы мы были осторожны и обязательно закрывали дверь: произойти могло всякое. Жить там было страшно. И вот это ощущение страха я запомнил – оно передавалось сильнее, чем ощущение любви.

В Боровом Георгий впервые начал учиться читать.

– Но времени на учебу у меня было немного. Мама с подругами втроем скинулись и купили поросенка, чтобы подрастить его, часть мяса продать, а из остального сделать колбасу в дорогу. Пока взрослые были на работе, этого поросенка, который вскоре вымахал в огромную свинью, все лето и осень пас я. Загнать его домой было той еще задачей, приходилось часами гоняться с прутом. Но я понимал, что делаю важное дело: помогаю людям, которые меня охраняют и оберегают. Я ведь видел, как им тяжело. И уже тогда начал чувствовать большую ответственность за то, что мне поручила мама и вообще все эти милые, чудные люди, которые меня любят. Поэтому я был готов на все, лишь бы загнать свинью домой. Я понимал: она нужна, чтобы заработать и быстрее уехать из Борового. А когда пришло время забоя, я видел, как резали эту свинью, как она висела вниз головой, как ее освежевали. Детям не надо показывать, как убивают животных, но я настоял. Видел, как из части мяса делали всякие колбасы, чтобы отправиться в путь. Остальное ушло на взятки.

"Отец официально от меня отказался"

До Москвы Ольга Гальперина с сыном добиралась уже не в товарном вагоне, а в обычном.

– Только когда мы сели в плацкартный вагон, я понял разницу с товарняком. Мама сказала мне: "Ты будешь на третьей полке". Я забрался наверх и был безумно счастлив. Смотрел в окошко и пел: "Мне сверху видно все, ты так и знай!" До Москвы мы добирались несколько дней. На перроне нас встречал отец. Пока мы были в лагере, он иногда писал маме патриотические письма, рассказывал о победах на фронтах Великой Отечественной: "Береги себя, мы здесь, в Москве, боремся с фашистами вместе со всем советским народом". А я ничего не знал о войне – нам про нее не рассказывали. Кто такой отец, я тоже не знал. Книжки я тогда еще не читал, понять, какие функции у отца, не мог. Ну, встречает нас какой-то дядька. Ну, папа, хорошо.

После освобождения Ольга Гальперина не имела права проживать в Москве и других крупных городах. Поэтому она сразу же уехала "за 101-й километр", в город Александров.

– Отец посадил маму на электричку до Загорска, откуда ходили поезда на Александров, а я остался в Москве, пока мама подыскивала жилье и устраивалась на новом месте. Дело было к зиме, а мне было совершенно не в чем ходить по улице, поэтому мама попросила отца купить мне пальто. Он привел меня в пустую квартиру какой-то своей любовницы, что ли, запер на ключ и ушел. Я ждал его целый день, а потом понял, что нужно как-то выбираться. Высоко над входной дверью было окошко. Я влез на эту дверь, вышиб стекло, ухитрившись не порезаться, и спрыгнул вниз. Вышел – а вокруг огромный новый мир. Москва. Я просто обалдел. Тут же нашел какого-то пацана – а в Москве после войны было много бродячих детей, – и мы пошли с ним вместе гулять. Зашли в магазин – а там машинки на витрине. Он спрашивает: "Хочешь такую?" Я отвечаю: "Конечно, хочу". А он вдруг схватил машинку – и бежать. Я следом за ним. Испугался, конечно: я ведь воспитанный ребенок был, знал, что воровать нехорошо. Не помню, как нашел дорогу обратно. Отец пришел – а я сижу под запертой дверью, без машинки, кстати. Он снова запер меня и ушел. А на следующее утро принес пальто "на вырост" и повез к маме.

Георгий никогда не задавал маме вопросов о ее лагерном прошлом.

– Я чувствовал, что ей больно это вспоминать, и мне было неловко ее спрашивать. Я понимал, что не имею права задевать ее чувства. Даже о том, что я родился в лагере, я узнал не от мамы, а от моей старшей сестры Лены, родившейся от другого отца. Она была школьницей, когда арестовали маму, и ее отправили в детдом. Но она не теряла связи с мамой и заботилась обо мне, когда мы вернулись из лагеря.

Жизнь в Александрове оказалась еще тяжелее, чем в АЛЖИРе.

– В лагере еда была невкусной, но я ее ел, и мне не хватало только сладкого. Когда отец меня запер, я весь сахар из сахарницы в квартире его любовницы дочиста съел. А в Александрове было очень голодно. Питались картошкой и хлебом, мясо было только по праздникам. Я бегал на товарную станцию, там собирал и сосал жмых – остатки от корма для скота, падавшие на рельсы. Помню, как однажды, когда я ночью пошел за хлебом, у меня вырвали продуктовые карточки, зажатые в кулаке. Я на месяц оставил всех без хлеба. Шел домой и плакал, потому что понимал: нам нечего будет жрать.

Но самым тяжелым был даже не голод.

– Моя мама была "врагом народа", а я – "сыном врага народа". Мне никогда не давали об этом забыть. В Александрове я пошел в школу, а летом перед вторым классом меня приняли первым кандидатом в Московское хоровое училище, созданное ректором Московской консерватории Александром Свешниковым. Мамины колыбельные помогли: у меня оказался абсолютный слух. Мама не имела права жить в столице, поэтому мне пришлось поселиться в общежитии, где несколько лет – 2-й, 3-й, 4-й, 5-й класс, – меня избивали каждую ночь. Устраивали "темную": натягивали одеяло на голову и лупили куда придется. Я не видел лиц нападавших, но слышал их голоса. Вычислял, кто меня бил, и в ответ избивал своих обидчиков в кровь. В общем, сопротивлялся, как мог. После одной такой драки меня исключили из пионеров. Выстроили всех во дворе на торжественную линейку, вожатый зачитал приказ, а потом скомандовал: "Каретников, два шага вперед!" Звеньевой перед всеми снял с меня галстук. Но я был жутко счастлив, потому что почувствовал себя свободным. Галстук меня душил, ведь я знал, что такое лагерь, и после него больше всего любил и ценил свободу. Для меня было очень важно, что после занятий можно лазить через забор в зоопарк. Что можно разложить по рельсам пистоны, прицепиться на колбасе за трамваем и наблюдать, как они взрываются. В городе я был свободен, а в училище даже наш воспитатель был чекистом в прошлом и этого не скрывал. Первый человек, в интонации которого я услышал теплоту и сочувствие, была моя учительница по русскому языку. И тогда я впервые понял, что что-то не так. В лагере была надежда – я ведь видел огромное пространство за проволокой, а здесь все душило. И когда я услышал о смерти Сталина, то почувствовал, что вокруг вдруг появился какой-то воздух. "Дышать будет легче", – подумал я.

Большинство детей обучались в хоровом училище бесплатно, а Ольге Гальпериной приходилось ежемесячно платить за сына.

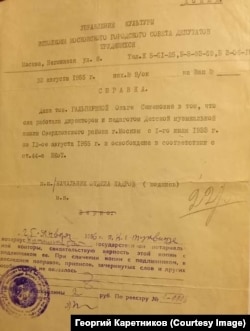

– Мама платила за меня 600 дореформенных рублей – тогда это были большие деньги, а для мамы и вовсе неподъемные. Ее не брали на работу по специальности, и она вынуждена была устроиться вышивальщицей в артель, где получала копейки. Поэтому мама решилась попросить о помощи отца. Он отказал, мама пожаловалось начальству отца – он на тот момент работал в министерстве культуры. И тогда отец официально от меня отказался. Свешников потом показал мне бумагу, написанную отцом. Я помню ее дословно. В ней говорилось: "Каретников Георгий Николаевич не мой сын и ко мне он никакого отношения не имеет". Печать и подпись: "Каретников Николай Георгиевич". Когда я прочел эту отцовскую справку, то впервые заплакал по-настоящему. Наверное, мне все-таки не хватало отца. А после этой бумажки я его даже папой назвать никогда не мог. Для меня он всегда был отец – так жестче звучит.

"Я всю жизнь ненавидел советскую власть"

Дорога в вуз для "сына врага народа" была закрыта.

– К счастью, маму как раз пригласили преподавать в Грузию, в Кутаиси. После Александрова там мы были, как в раю, жить стало намного легче. Меня даже в комсомол приняли. Причем принимал меня тот самый Эдуард Шеварднадзе – он был тогда секретарем горкома комсомола Кутаиси. При поступлении я должен был написать автобиографию. А я, когда брал в руки ручку, всегда должен был писать правду. Поэтому я написал: "Родился в лагере для политзаключенных, ГУЛАГ". В горкоме, где нас принимали в комсомол, всех вызывали по одному, заседала целая комиссия. И какой-то холуй, посмотрев мои документы, заметил: "Тут есть один вопрос по автобиографии. Каретников пишет про лагерь…" Шеварнадзе все это выслушал и сказал: "А я считаю, что его надо принять, он честный человек". И меня приняли.

Паспорт я тоже получал уже в Кутаиси. Пришел – а у меня даже метрики нет: в АЛЖИРЕ их не выдавали. И никакой справки тоже нет. Тогда из Кутаиси сделали запрос в Алма-Ату, и получили ответ, что все архивы уничтожены. И на этом основании мне выдали в Грузии паспорт, где значится, что я родился в Акмолинске. Но это вранье. Я не в Акмолинске родился, а в ГУЛАГе. Я никогда об этом не забывал. "И когда мне говорили: "Ты же сын врага народа", я всегда спрашивал в ответ: "Какого народа? У народа врагов нет". Я понимал, что я враг не народа, а советской власти. А значит, в СССР должен все время сидеть. И я всю жизнь ненавидел советскую власть", – говорит Георгий Каретников.

Окончив музыкальную школу в Кутаиси, Георгий сумел поступить в Казанскую консерваторию.

– Когда я уже учился в консерватории, отец сам мне позвонил. Он на тот момент жил один, его первая жена умерла. Мой сводный брат по отцу, Николай Каретников, известный композитор, тоже уже жил отдельно. И отец, видимо, почувствовал себя одиноким. Когда я пришел к нему, он начал разговор со слов: "Твоя мама очень плохо со мной поступила…" Начал поливать маму грязью, говорить, что она виновата, испортила ему карьеру, жизнь. Мне стало противно, я встал и сказал: "А мне она жизнь сохранила. Мама меня спасла, с лагеря провела через всю жизнь". Ушел и оставил отца одного. Я не хотел продолжать разговор. И даже спрашивать, зачем он отказался от меня, не стал – какой смысл? Мне это было до слез. Я всегда помнил об этой бумажке с отказом, но простил отца, потому что понимал – он боялся.

Через месяц после поступления Георгия отчислили из консерватории. Он отказался собирать карабин во время занятий на военной кафедре, заявив, что играть им на рояле все равно не сможет.

– Мама тут же бросила все и примчалась из Тбилиси меня спасать. Она пришла в ЦК КПСС и положила на стол свой партбилет. Мама был членом партии до ареста, а во время хрущевской оттепели смогла добилась восстановления. Я спросил ее, зачем ей это нужно, и она ответила: "Ради тебя. Чтобы ты мог спокойно учиться". Так вот, когда мама примчалась в Москву, она дошла через ЦК до министерства культуры, и с моим делом разбирался лично министр Попов. Вызвал меня, попросил рассказать, что случилось. Я рассказал, все посмеялись, и меня перевели в Саратовскую консерваторию, которую я и окончил.

Правда, с музыкой у меня всерьез не сложилось: я попал в аварию и повредил руку, поэтому согласился, когда мне предложили пойти работать на радио корреспондентом латиноамериканской редакции иновещания. Отдел кадров долго меня не пропускал, потому что в автобиографии в графе "Место рождения" я написал "Сталинская дача". Но потом меня все же взяли – видимо, я был нужен. И хотя я был беспартийным, что очень мешало карьере, на радио я стал сначала редактором, потом старшим редактором, а потом звукорежиссером. Работал в Доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова. Последняя моя должность – заместитель главного редактора "Радио Культура".

27 июля 1955 года Ольга Гальперина была полностью реабилитирована.

– Получив постановление о реабилитации, мама сказала: "Вообще-то, реабилитировать нужно и тебя, потому что ты отсидел со мной в лагере 8 лет. Но, к сожалению, ты не подсуден, нет закона о таких, как ты". И тогда я решил, что добьюсь реабилитации. И добился еще при жизни мамы, в 2002 году. Я официально признан пострадавшим от репрессий и реабилитирован Генеральной прокуратурой России. Не знаю, есть ли еще хоть один такой, как я, кому это удалось. Получить эту справку было ох как непросто: в России ведь не любят пострадавших. И говорить правду о прошлом не любят.

Полностью материал опубликован на сайте проекта Сибирь.Реалии