Двадцать первое февраля – Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО. Его отмечают, чтобы защищать и поддерживать мировое культурное и языковое разнообразие. Одна из стран, государственный язык которой находится под угрозой исчезновения (по данным ЮНЕСКО), – Беларусь.

Де-юре государственные языки в стране – это русский и белорусский. Но на последнем говорят далеко не все жители, учатся на нем лишь в нескольких школах в Минске и почти не используют в вузах. Ситуацию с родным для белорусов языком сложно объяснить иностранцу: жители страны говорят по-русски друг с другом, используют русский язык в официальной переписке, а мова у многих жителей ассоциируется с оппозиционерами. По мнению президента страны Александра Лукашенко, "белорусский язык – бедный язык" и "по-белорусски нельзя выразить ничего великого".

Корреспондент Настоящего Времени поговорила с белорусами, которые с этим не согласны и используют родной язык в повседневной жизни и работе. Они рассказали, как реагируют на белорусскую речь их близкие и коллеги, зачем нужно переводить на белорусский "Гарри Поттера" и как школьники учат мову, если в школе им ее не преподают.

"Никто не мог сказать мне: “Давай-ка по-русски, я не понимаю"

Дмитрий Солошкин – врач, анестезиолог-реаниматолог в Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя", заместитель председателя в оппозиционной партии "Белорусский народный фронт".

– Мой отец – военный. В Беларусь я окончательно приехал, наверное, лет в 12, до этого времени белорусский слышал только от бабушек в деревне. В школе мне сразу сказали, что раз сын военного, несмотря на то, что по национальности белорус и живешь в Минске, литературу учи, а язык можешь не учить. Естественно, я его не учил. Это было примерно в конце 1980-х годов, такая была официальная практика. На литературе ко мне относились снисходительно, потому что когда я в шестом классе начал читать по-белорусски, весь класс угорал, и потом меня лишний раз не терзали.

В постподростковом возрасте, в 15-16 лет, что-то такое зашевелилось в душе. Плюс это все сложилось еще с перестройкой, гласностью: я начал интересоваться, что еще есть кроме истории и пропаганды. Прочитал книжку Миколы Ермоловича (Микола Ермолович – писатель и историк, автор исследования "Древняя Беларусь" – НВ), изнутри наполнился чувством, что мы тут не бульбу гнилую до 1918 года ели (1918 год – год основания Белорусской народной республики – НВ). Потихоньку появилась внутренняя уверенность, что это все свое. И сознательно стал стараться разговаривать, читать, учить.

Родители сначала не обращали внимания: то ходил волосатый – головой тряс под хэви-метал, теперь вот белорусский учит, нормально. Но когда это все связалось с гражданской активностью, они, конечно, забеспокоились, до чего это все доведет. Пытались меня увещевать, но никаких жестких попыток не предпринимали и не пытались ультиматумами перебороть. Невест, правда, подговаривали моих: "Ты скажи Диме: "Ну семья уже, давайте по-людски", – такое было.

Переход на мову, этот интерес – связались с гражданско-политической активностью. И наверное, это тоже придавало мне уверенности и правоты, потому что, кроме того, что я просто говорил на белорусском, я еще рубился с коммунистами, я за независимость – все это шло в одном флаконе. Это было прекрасно.

В университете никто не делал замечаний, даже когда ты один говорил [по-белорусски]. Я пару раз так экзамены сдал на положительные отметки по предметам типа "социальной гигиены" – адский набор каких-то норм и чего-то не имеющего к жизни отношения. Я по-белорусски отвечал, и у меня была задача для себя – побольше непонятных слов набрать в ответ. Вижу, на меня преподаватель смотрит пустыми глазами, а в конце говорит: "Ну, неплохой ответ, неплохой, неполный, конечно, но на четыре". И никто не мог сказать мне тогда: "Давай-ка по-русски, я не понимаю".

Были преподаватели, которые сами активно переходили на мову, и не на начальном уровне, а было понятно, что они достаточно владеют и медицинской терминологией тоже, что в свое время сами учили.

В 1990-х, когда была белорусизация, тем, кто преподавал на белорусском, 15% свыше оклада добавляли. И люди начинали переходить на мову чисто по меркантильным соображениям. Одна преподавательница, видимо, решила, что с белорусским языком все просто – "как слышится, так и пишется". И "корень солодки" перевела на лекции как "корань салодкі". Аудитория просто легла от смеха, потому что "корань" на белорусском языке значит "пенис".

С учебниками был интересный момент. Мы создали организацию студенческую – не в институте, а так – "Задзіночанне беларускіх студэнтаў" (Ассоциация белорусских студентов). Мы ходили в Ленинскую библиотеку, в Белорусскую медицинскую библиотеку и искали книги 1930-х годов. К моему удивлению, на белорусском языке медицинской литературы того времени было огромное количество. Были такие учебники, которыми я мог пользоваться и сейчас. Например "Скураныя венералагічныя хваробы" ("Кожные венерологические заболевания") в таблицах – готовые шпоры, я мог их брать в свое время на экзамены, потому что, кроме лечения, признаки и все такое – остались те же.

Оказалось, что в Беларуси были в 1930-е годы профессора мировой величины. Например, ЛОР-болезни – три тома по 300-400 страниц, профессор Бурак, все по-белорусски. И их было достаточно много – просто готовых учебников. Мы сами словари собирали, потому что анатомическая номенклатура тоже была разработана и издана в 1930-е годы. При большей политической воле – два-три года какой-то адаптации, и можно было издавать готовые учебники.

Массовое заблуждение: "А как вы говорите в медицине по-белорусски?" Люди думают, что я говорю каким-то медицинским языком, но на самом деле большинство [слов] – это латинские термины: "латеральный", "медиальный", "пневмония". А слова, например: "Пациент поступил в восемь вечера с жалобами на кашель, в результате ему поставлен диагноз "пневмония". Только "кашель" и "пневмония" [медицинские термины], остальное все – обычная обиходная речь. Если ты по-белорусски разговариваешь, то "пневмония" или "пнэўманія", "халецыстыт" или "холецистит" – вот и вся разница. Есть пять-десять болезней с историей: например, сифилис на белорусском – "пранцы", туберкулез – "сухоты". Но по сравнению со всей остальной массой терминов таких слов очень маленький процент. Ну и анатомия. Но выучить 10-15 органов – это минимум усилий.

На работе у меня специфическое отделение – реанимация. Здесь я могу говорить на русском. Во-первых, когда что-то делаешь, надо по-быстрому. Во-вторых, нет такого времени, чтобы люди хотя бы привыкли, а не вникали, о чем я говорю и на каком языке. Когда приходят родители, они в таком состоянии, что и по-русски не всегда понимают, – им-то точно не до того, чтобы вникать в терминологию, "пагаршэнне" или "паляпшэнне" (ухудшение или улучшение). Им тяжело, для них главное – состояние [ребенка], как-то сориентироваться, что случилось, чего им ждать. Тут я иду им навстречу – тут не вопрос борьбы языков.

Но все бумаги медицинские – документацию, историю болезни или доклад какой-то надо сделать, – это все я веду по-белорусски. И тут вопросов ко мне нет, больше даже приветствуется. На патологоанатомическом разборе, например, патологоанатом все анализирует, читает историю болезни и говорит: "Не встречал, все по-белорусски, здорово". В основном реакция такая. Когда я приезжаю в другой роддом консультировать кого-нибудь на осмотры, я пишу в их историях заключения на белорусском языке, и это все там остается. Небольшая популяризация есть – человек вдруг среди истории может увидеть беларускамоўны запіс (запись на белорусском языке – НВ).

Дома у нас все смешано, как в жизни. Супруга у меня в девичестве Раминашвили, ничего не изучавшая. Но потом, когда она занималась образовательными семинарами, работала с учителями, довольно быстро выучила белорусский на уровне спокойного ведения тренингов, общения. И когда она звонила куда-нибудь, договаривалась и говорила, что она Вольга Рамінашвілі, то люди начинали отвечать: "Блин, а я же тоже на мове говорил когда-то, я вот прямо с вами опять начну". Такой чутка стыд все испытывают – и пытаются сразу говорить. Это прикольный фокус.

У нас есть доктор, который тоже по-белорусски разговаривает – всегда. Он нормальный думающий человек, он не участвует в политических кампаниях, акциях, он просто абсолютно искренне двигает медицину вперед. Но его тоже считают бэнээфовцем (БНФ – "Белорусский народный фронт", оппозиционная политическая партия – НВ), он тоже "неблагонадежный", потому что говорит по-белорусски. И если он собирается ехать куда-то на медицинский конгресс, то у руководства сразу куча тараканов в голове: а что он будет там говорить? Ему никогда ничего не оплатят в больнице, его никогда никуда не пошлют, если можно не пустить, его не пустят. Хотя он всегда ездит только на медицинские мероприятия, у него английский, он спокойно читает все мировые передовые медицинские вещи, какие-то случаи публикует. Но раз он говорит по-белорусски, значит, он когда-нибудь должен выйти посреди доклада по реанимации и сказать про диктатуру – дошло до такого шизоидного состояния.

Государство в основном контролирует и душит все белорусское. Все то, что есть красивого, – это частный бизнес. Нет ничего официального, кроме плакатов, вызывающих тошноту: типа "Сэрца аддам роднай зямлі" – и какой-нибудь комбайнер. Это на уровне восприятия так ужасно, что никто не хочет с этим ассоциироваться даже. Никакой белорусизации нет даже внешне, чтобы человек шел – и глаза падали на белорусское: на таблички, на указатели. Минск еще более-менее, а поменьше городок или более оголтелое начальство – и все будет выжжено.

Но интересная ситуация – я смотрю по детям. В начальной школе 99% детей говорят: "Блин, эта беларуская мова, нафига". Никто ничего не понимает. Дома тоже ее не слышат. Дети растут в русскоговорящей среде в этой же русскоговорящей школе. А потом в 7-8-м классе из этих же детей появляются те, кто ходит в "погонях" ("Погоня" – исторический национальный символ Беларуси, официальный герб Белорусской народной республики (1918-1919) и государственный герб Республики Беларусь в первую пятилетку ее независимости – НВ), с бело-красно-белыми флагами, кто начинает ходить в "Мову нанова" (бесплатные курсы белорусского языка – НВ), участвовать в каких-то молодежных организациях, устраивать фесты… Вот откуда-то же они берутся, что-то на них влияет? Я себя вспоминаю – реально какой-то генетический зов есть.

"Я услышала стихи и поняла: они должны существовать по-белорусски"

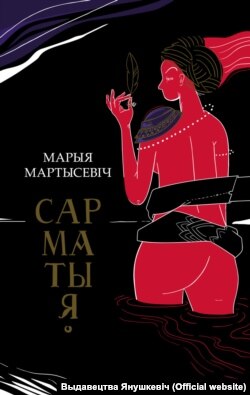

Мария Мартысевич – писательница и переводчица. Она переводит на белорусский язык с английского, польского, чешского, иногда с украинского и русского. Среди переведенных ей произведений – романы "Одичание" Антонина Баяи, "Я обслуживал английского короля" Богумила Грабала, "Небо под Берлином" Ярослава Рудиша. Редактор книжной серии "Американка" – переводов на белорусский язык произведений Чака Паланика, Чарльза Буковски, Кена Кизи, Маргарет Этвуд. Автор трех книг поэзии, последняя из них – поэма "Сарматыя" – была признана лучшей поэтической книгой на белорусском языке за 2018 год.

– Переводы художественной литературы на белорусский язык – это отчасти альтруизм, отчасти миссия. В последние годы можно говорить о зарождении какого-то спроса на книжном рынке: к тебе могут уже и издательства обратиться с просьбой перевести что-то за гонорар. Но в большинстве случаев, даже если речь идет о заказе, я стараюсь выбирать тексты, которые что-то принесут белорусской культуре.

Я стала учиться переводу в начале 2000-х, когда попала на семинар переводчиков со славянских языков в Варшаве. До этого я окончила филологический факультет по специальности "Русская филология", и у меня чешский язык есть в дипломе. Ездила на семинары переводческие, окончила Белорусский коллегиум – до сих пор еще участвую в переводческой мастерской, которая началась там.

[У меня] вышла книжка переводов новозеландской поэзии Хинемоаны Бейкер – с английского языка, приправленного маори. Когда я услышала стихи, я поняла, что они должны существовать по-белорусски. Самый экзотический мой опыт – это латгальский язык: я переводила с подстрочника стихи современной поэтессы Анны Ранцане для проекта "Великое княжество поэзии" ("Magnus Dukatus Poesis").

Конечно, приятно, когда ты узнаешь, что книжку прочитали. Например, у меня в прошлом году вышел перевод книги [с польского языка] современного писателя Игната Карповича – он имеет белорусское происхождение и родился на границе Беларуси с Польшей. Мне очень важно было перевести его роман "Сонька", потому что это книжка про белоруску, которая жила во время Второй мировой войны на Подляшье, про ее историю любви с немцем. Это совершенно другой подход к теме Второй мировой войны. Мне недавно рассказали про человека, который скупает эту книжку в магазинах и всем дарит. Для меня это очень приятно, поскольку кому-то, одному человеку по крайней мере, это важно. У моей подруги Алены Петрович, которая перевела [на белорусский] "Гарри Поттера", наверное, совсем другие масштабы общения с читателем.

Редакторы и переводчики столкнулись сейчас с проблемой, когда издатели очень боятся читательских претензий: часто тем, кто плохо знает язык, трудно читать текст, который хорошо переведен – со всей разнообразной лексикой, которой требует качественная литература. И они требуют подтверждения, что это слово не выдумано, потому что они не слышали его ни от бабушки, ни в школе. Характерная история произошла в конце прошлого года на презентации книги – перевода с польского. Одна дама подошла к переводчице и обвинила ее в том, что она придумала в белорусском переводе "знячэўку" и "пагатоў" ("неожиданно, внезапно" и "подавно, тем более" – НВ). Но это нормативные белорусские слова, они из словаря.

Если я перевожу какой-то текст сама, то слов мне хватает, даже если я чего-то не знаю. В таких случаях я обращаюсь к самым разным словарям – историческим, 1930-х годов. Ты ведь не всегда можешь перевести прямо, иногда нужно другое слово, очень редкое, – чтобы подчеркнуть акцент героя или его происхождение или передать какой-то каламбур. Иногда я читаю близкие по духу произведения, чтобы скопировать стиль.

Но самый атас у меня был – это первый большой перевод с чешского языка, роман "Зваўчэнне" Антонина Баяи ("Зваўчэньне: раманэта пра ваўкоў, людзей і знакі" – "Одичание" – НВ). Это роман о семье волков, которая соседствует с семьей людей, и судьба этих семей – волчьей и человечьей – переплетаются. Такой магический реализм. Там есть персонаж – что-то вроде деревенской сумасшедшей, знахарка Эстер, которая объединяла эти два космоса – человеческий и космос природы. И все растения в этом романе упоминались в двух вариантах – в нормативном чешском и на языке этой героини. Нужно было в переводе найти два соответствия. Это было начало 2000-х, не было даже "Гугла" – белорусских словарей онлайн, и я сидела в Национальной библиотеке и сверяла диалектологические атласы. Так, кстати, я выяснила, что те названия растений, которые я знаю, у меня от бабушки, которая живет на севере Беларуси. И выяснила, какое из тех слов, что я знаю, диалектное, а какое – литературное. Для меня переводы – это всегда самопознание.

У меня русскоязычная семья, родители встретились и поженились в Минске. Но я постоянно общалась с бабушками и дедушками: по отцу они у меня – полешуки (так называют людей, которые живут в Полесье – НВ), а по маме белорусы. В детстве я не понимала, как говорят по-полесски, воспринимала это как смесь русского, польского, украинского и белорусского. Уже на филфаке я поняла, что это абсолютно архаический пласт языка и вообще полесская культура совершенно уникальна.

Белорусский язык был родной только у мамы. И то, когда она была в начальных классах, в ее деревне провели русификацию: белорусский язык убрали из школы. Мама благодаря талантливым педагогам получила отличное советское русское образование и, переехав в Минск, стеснялась своего белорусского языка. Тут задавала тон русскоязычная интеллигенция, в основном еврейская. Сначала, в 1970-х годах, это было круто – говорить по-русски, но в 80-х годах оказалось, что белорусский язык тоже хороший, тоже модный, – ее это очень удивило, ну и тут она могла себя показать.

Я знала белорусский с детства по книгам – я научилась читать практически сразу на двух языках. Поэтому язык у меня книжный, как у многих моих ровесников. Но при этом я общалась с бабушкой (с Витебщины), которая дожила до 90 лет, с дедушкой, который родился в шляхетском застенке под Бобруйском. У меня всегда был доступ к живому языку – диалектному, с трасянкой какой-нибудь (трасянка – речь, в которой смешаны русский и белорусский языки – НВ), но эта стихия все равно была. Поэтому когда в 17-18 лет пришло ощущение, что надо из пассива выводить язык в актив, я довольно легко это сделала.

Почему пошла на русский филфак? Это немножко имперское наследие, с одной стороны, когда все белорусское считалось местечковым, ненужным. Учителя русского языка, по крайней мере в моей школе, были сильнее, чем белорусского. При этом все это было в 90-е годы, никакой советской или русской идеологии не демонстрировалось, просто шла речь о культуре, о самом языке. А второе – это просто стечение обстоятельств. Я выиграла в школе в 11-м классе две олимпиады – и по русскому, и по белорусскому языку. На школьном совете меня решили отправить на русский язык, я взяла бронзу на городской олимпиаде и смогла без экзаменов поступить на филфак.

Мой муж белорусскоязычный, причем я с родителями говорю по-русски – с его и с моими, а он только на белорусском. В семье мы говорим на белорусском и детей растим на белорусском языке.

В детский сад ходит пока только старший [сын], его зовут Сымон. Он билингв. Он начал говорить очень рано и очень рано стал отличать языки, потому что слышал от бабушек и дедушек и родителей два языка. Сымон очень социальный. Мы его отдали в русский детский сад: выбрали удобный садик, потому что, я считаю, на таком этапе комфорт в семье и менее травмирующие вещи важнее. Язык все равно от него не уходит. Но важно, что, когда я пришла в этот сад, оказалось, что там многие дети – из интеллигентных семей, сотрудников Академии наук, актеров, сотрудников "Беларусьфильма". Люди, которые не говорят на белорусском, но они уважают наш выбор. К нам очень хорошо относятся воспитательницы, и с тем, что он белорусскоязычный, у нас никаких проблем нет.

Но есть тревога за будущее, потому что в школьном образовании с белорусским языком у нас довольно грустно и мы не можем выбирать то образование, которое хотели бы дать ребенку: на белорусском языке очень ограниченный выбор. Мы хотели бы, чтобы ребенок у нас учил не английский язык, потому что мы и так с ним занимаемся английским, а, например, немецкий. Но найти школу белорусскоязычную с немецким языком и возле дома – нереально.

Я считаю, что так же, как белорусы перешли на русский язык, они легко могут перейти на белорусский. Это не языковая проблема, это проблема общественная. Для этого нужно просто нормальное отношение в обществе и образование: дошкольное, школьное, университетское – и даже больше университетское – должны быть на белорусской мове. Потому что если даже ребенок оканчивает белорусскую школу, в университете это все убивается. Ведь это не только язык – это отношение к Беларуси, стремление сделать свою страну уютным для себя местом.

"Истец и ответчик – на белорусском языке, судья – на русском"

Сергей Зикрацкий – адвокат, основатель Юридического агентства Сергея Зикрацкого. Работает с белорусскими медиа, фотографами, рекламным и интернет-бизнесом. Преподавал в вузах, выступал как докладчик и тренер на семинарах и тренингах. Публикуется в юридических журналах, соавтор книги "Защита чести, достоинства и деловой репутации: проблемы журналистики и права".

– Очень редко случается, когда одна из сторон либо обе стороны судебного процесса говорят на белорусском языке. За всю мою практику таких кейсов было от силы семь-десять, где-то по одному-два кейса в год. Главным образом, наверное, потому, что мы все время разговариваем на русском. У нас русский язык основной, а по-белорусски говорят определенные категории граждан. Те судебные кейсы на белорусском языке, с которыми я сталкивался, были в основном у деятелей культуры и искусства, журналистов, гражданских активистов, людей с активной гражданской позицией.

В моей практике был единственный случай, когда встал вопрос о переводе с белорусского языка на русский. К журналисту, чей материал был опубликован на белорусском языке, подали иск о защите деловой репутации. Он пришел на процесс и начал говорить по-белорусски. Но другая сторона заявила, что не понимает, и судья спросил у журналиста, может ли он разговаривать по-русски, будет ли ему это удобно. Журналист ответил: "Да, я могу говорить на русском", – и тогда мы переключились на русский. Хотя несколько раз этот журналист сбивался на белорусский, тогда судья останавливала его и просила давать пояснения на русском. Если бы клиент не согласился говорить по-русски, то в суд вызвали бы переводчика: это право человека – говорить на белорусском языке.

В другом деле, когда мой клиент был ответчиком, к нему подали иск на белорусском языке. Истец – физическое лицо. И мой клиент тоже использует белорусский. Я пришел в процесс и был готов говорить на белорусском. Истец заявил ходатайство, чтобы судопроизводство велось на белорусском языке, мы со своей стороны это ходатайство поддержали – сказали, что не возражаем. Однако судья, к моему великому сожалению, отказал в удовлетворении этого ходатайства: сказал, что процесс начался на русском языке – и он будет вестись на русском. Была просто комичная ситуация: истец задает вопросы, дает пояснения, отвечает на белорусском языке, ответчик дает пояснения, отвечает, задает вопросы, представляет доказательства на белорусском языке – и единственным участником этого действа, который говорил на русском, был судья.

Я думаю, причина в том, что активная лексика белорусская, по всей видимости, у судьи была на недостаточно хорошем уровне, возможно, ему комфортнее на русском языке. Это мое предположение.

Я сам начал разговаривать на белорусском языке в студенческие времена, благодаря тому, что в свое время был в "Задзіночанні беларускіх студэнтаў" (Ассоциация белорусских студентов – НВ). Учился я на русском, но благодаря ЗБС стал разговаривать на белорусском. С тех студенческих времен у меня в окружении много людей разговаривают на белорусском языке. Учитывая, что эти люди ко мне обращаются в том числе за юридической помощью, консультациями, просят составлять документы на белорусском языке, это дает мне возможность его поддерживать на достаточно хорошем уровне.

Дома, в семье, у нас русский основной. Пару лет назад старшей дочери тоже стал интересен белорусский язык, она стала активно использовать его – в школе, в семье, со своими сверстниками. Хотя в средней школе у нее был протест, ей сложно было разговаривать на белорусском. Думаю, что это главным образом связано с нашей непонятной школьной программой. Тогда мы в семье ввели "беларускамоўныя чацверы" (белорусскоязычные четверги – НВ): я приходил с работы, и все беседы в четверг у нас были на белорусском языке. Таким образом мы заставляли ее общаться на белорусском и видели, что постепенно ей стало легче. Возможно, эти беларускамоўныя чацверы и стали толчком к тому, что она полюбила белорусский язык и стала активно им пользоваться.

С младшими у нас русский язык. Этот вопрос мы обсуждали [со специалистами], и нам сказали, что лучше, когда русский язык в семье является основным. Чтобы дети получали информацию на русском языке, а уже потом, когда повзрослеют, давать им белорусский. Потому что если давать одновременно и русский, и белорусский, то будет диссонанс. Хотя мы, например, ставим им калыханки (колыбельные – НВ) на белорусском, и им очень нравится, они даже сами просят.

Я надеюсь, что ситуация изменится и мы будем разговаривать на белорусском языке. Что нужно сделать? Все идет со школы: нужно показать, что белорусский язык все-таки достойный, интересный и разговаривать на нем – это круто. К сожалению, наша школьная программа далека от совершенства, и те произведения, которые дают в школе, не пробуждают любовь к белорусскому языку. Есть много переводной литературы на хорошем белорусском языке – можно давать эту литературу. С этого все будет [начинать] меняться.